北京时间11月29日晚,中国申报的“中国传统制茶技艺及其相关习俗”项目,经联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会评审通过,列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

《斗茶图》,传为刘松年作

讨论“茶”有多种视角,中国茶人熟悉的是陆羽的《茶经》。这是一种分门别类讨论茶叶源流、造具、器物、煮饮、事略的思路。它把“茶”作为一种物,从物中条分缕析地辨别出品位。而根据《茶在中国》的作者贝剑铭(JamesA.Benn)的观点,这彰显了中国文人的特殊话语权。

中国工人出版社出版的《茶在中国》,篇幅不长,看似不过一部从宗教与文化角度来写的“茶史”,背后却隐含着作者的雄心:它不再只是专注于物本身,而试图从物上抽离出社会的结构性张力,进而阐释社会文化的发展变迁。这是经过了新文化史洗礼之后的物质文化研究范式,而这部海外汉学家关于茶的简史可谓典范。

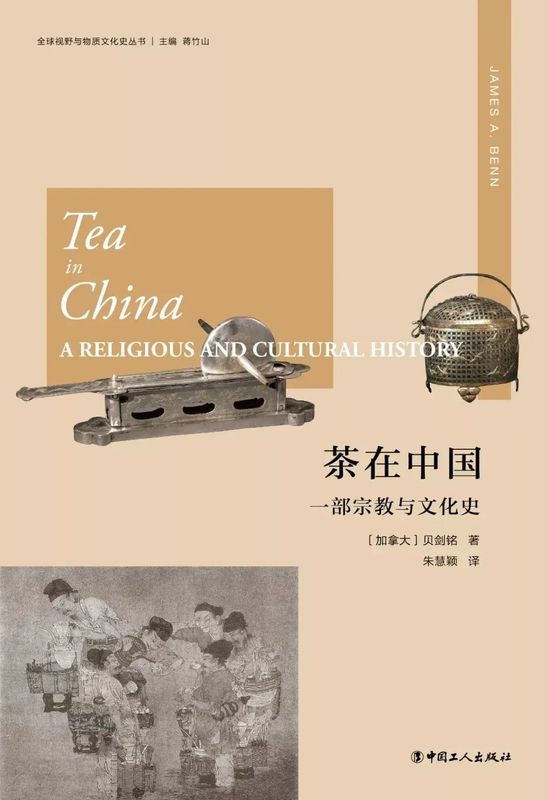

《茶在中国:一部宗教与文化史》,[加]贝剑铭著,朱慧颖译,中国工人出版社出版

贝剑铭发现,在中国文化叙事中,“茶”是一个充满矛盾的张力结构:一方面,以陆羽《茶经》的记载为依据,人们公认茶诞生于远古的神农时代;而另一方面,陆羽又显然不可能不知道,茶的流行对他来说不过是晚近之事,茶和“茶”字都发明于唐代。一方面,茶作为一种日常生活饮品,需要与酒、药汤,乃至咖啡等展开激烈的竞争;另一方面,茶所代表的隐逸文化又是如此的空灵,以至于人们并不屑将茶的经济属性摆置在台面上。

茶“是日常的商品,又非凡品可比,饮之欲仙,这两个方面持续而变幻的张力,贯穿了整个茶史”。这一观察虽然是常识,但对物质文化来说,却有着极为深刻的意义:它超越了器具意义上的物,而使物具有了人的色彩。传统意义的茶史研究尚未及此,它们更多的是将茶视为对象,从中凝练出人的雅趣;人们并不适应物与人形成纠缠的基本理路——哪怕这一思路在当代文化研究中已是常态。这种批判性的眼光,是茶史的创新。

贝剑铭是东亚佛教研究的专家,他写茶史侧重宗教,极其自然。但让人意外的是,在贝剑铭的笔下,论及宗教与茶的关系,并非一般的“禅茶一味”“点茶三昧”等态度,把茶的审美属性抬得很高。中国佛教寺院与茶之亲密,很大程度上是向世俗低头的产物。贝剑铭在敦煌文献中找到了寺院不得不买酒、饮酒、酿酒的账册证据,进而提出佛教里茶的出现是对酒的替代。

这一研究方式,正是一些当代文化研究所欠缺的。而贝剑铭的本事就在于通过文献索隐,得出了陆羽、皎然等人“通过某种反思有意识地把宗教和文化价值引入”茶文化及其寺院礼仪之中,从而在佛教僧团里“加深了群体认同,强调了寺院执事的等级”的结论。而这种结论正击中了从物质到文化的特殊张力。佛教寺院里的频繁用茶,其初衷不是因为它天然具有众生平等的意味,而是寺院“不得不和国家与地方精英玩争取支持的游戏”的表现,如“住持热衷于用茶款待文人”。同样,贝剑铭还援引王维、白居易的诗认为,“一般人们并不觉得茶应该承载深刻的宗教或美学意义,这样做是诗人们自己的选择”。

毫无疑问,这种物质文化研究的思路是经过了后现代洗礼之后的新文化史取向。在一定程度上,它淡化了传统文化的神秘化倾向,还原了历史的现场感,也引发了人们对既定概念的深入反思。粗看之下,这种研究很容易被理解为对传统的“祛魅”,甚至是对传统的伤害。但清理历史现场的工作,其实能够为传统找到更为深层的理由。在“新的文化空间:寺院饮茶”一节中,作者虽然没有展开,但它显然发现了一个新的社会文化结构。在这里,寺院与茶的关系是如此切近,不但山寺周围多有好茶,且寺院与茶皆“适合静思”,而更重要的是,茶之美学可以直接象征出“远离宦海沉浮的理想化寺院生活”,这对中国传统文人来说,是多么重要。

《撵茶图》,刘松年(约1155—1224)作

饮茶的习惯始于佛教僧侣,后来传播到文人,再传至更广泛的人群,这是事实,也是文化的传统。如果沉溺其间而不自知,就可能导向晚明的“物妖”乱象。

作者把“茶”看作养生、审美、宗教符号和世俗的符号,它不但与禅宗同时兴起,甚至还是中国城市化的一种表征。而在解构历史的同时,它也建构了一种新的认识茶的观念与体系。不过,值得指出的是,引介汉学研究入中国,并非是要以其为范本,亦步亦趋。一旦奉汉学为圭臬,只求与国际接轨,就可能失去独立性,甚至使本民族的文化丧失既有的活力与创新。因此,在物质文化的结构性张力中间,仍需寻找到我们自己的研究路数。

本文来源:《光明日报》,《理解茶,理解中国文化》,作者林玮

信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除